Du bon usage des nuages

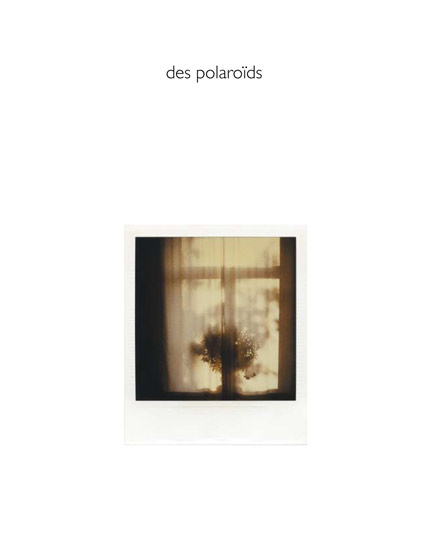

Il est souvent d’un piètre intérêt de refaire l’histoire d’une technique (cette histoire fût-elle approximative voire expéditive) en guise de commentaire au travail d’un artiste. Mais tout de même, quel drôle d’objet que le Polaroid, si singulier et apparemment incomparable… Chacun d’entre nous en conviendra volontiers, il a quelque chose de pas pareil. D’accord, mais pas pareil à quoi ? Peaufiné par Edwin Land au fil des années trente, lancé sur le marché à la fin des années quarante, curiosité technologique au succès foudroyant, le Polaroid poussait un cran plus loin la logique « self-service » déjà amorcée par Kodak une soixantaine d’années auparavant, à ceci près qu’une fois le bouton poussé, plus aucune équipe technique ne « s’occupait du reste » : c’est la machine elle-même qui s’en chargeait, développement, impression, fixation inclus. De nouvelles finalités, une nouvelle esthétique, une nouvelle gestuelle aussi s’inauguraient par là. Avec sa tronche carrée de tortue Ninja en plastique et sa bandoulière pendouillante, l’appareil vous tirait effrontément la langue et vous assommait d’un coup vache de flash, crachait une petite image fragile et encore un peu molle, que l’on frottait chaudement contre le vêtement à hauteur de la poitrine, pour « faire monter les couleurs et les contrastes », en espérant même parfois tout simplement que quelque chose apparaisse, de simplement reconnaissable ou d’étonnamment méconnaissable (ou que le ratage soit au moins digne d’intérêt). C’était alors la révélation, l’épiphanie, ou la bérézina. Parfois, ladite image chérie ne quittait plus ensuite la poitrine et se logeait pour toujours dans la poche intérieure du vêtement, dans la région du coeur, sur lequel elle tentait de se décalquer au plus près. Objet fétiche, souvenir plus immédiat, plus ténu encore et plus précieux que la plupart des autres images photographiques… Image refermée sur elle-même aussi, par un effet de vignettage (les petits noircissements aux quatre coins) difficilement maîtrisable, image aux tonalités sombres et un peu éteintes qui semblaient condenser, étouffer tout en le densifiant, le visage, le corps aimé ou le petit événement du monde que l’on avait voulu lui faire contenir. Image, encore, dont les utilisations privées allaient libérer et démultiplier la pornographie domestique, bloc-note intime de quelques secrets ou de pas mal de fantasmes, dont il n’était pas question qu’ils tombent dans d’autres mains ou sous d’autres yeux que ceux de leur géniteur. Image, enfin, dont la facilité et la légèreté d’emploi allaient séduire pas mal d’artistes (on ne disait pas encore « plasticiens », bien que l’image carrée fût plastifiée) au premier rang desquels Andy Warhol, ainsi que quelques grands noms de la photographie dans la seconde moitié du XXe siècle : Adams, Mapplethorpe, Samaras, Kertesz, Robert Frank… Et puis, l’air de rien, le « pola » renouait avec la préciosité de l’objet unique qui, depuis le daguerréotype, avait été reléguée au rang des caractères lointains, secondaires voire oubliés de ces premières images à la fois magiques et mécaniques. Ou il inaugurait, à l’opposé, une utilisation Kleenex : vite fait, vite jeté et oublié ! Le Polaroid est d’ailleurs une technique qui semble sans cesse renaître de ses cendres : pas vraiment bon marché à ses débuts (ni pendant assez longtemps, d’ailleurs), la production en a été stoppée à plusieurs reprises, faute d’appareils ou de pellicule, voire des deux ; mais il se trouvait toujours un relanceur ou un repreneur pour satisfaire l’engouement et la nostalgie d’un public d’amateurs, à présent minorisés mais toujours fervents.

*

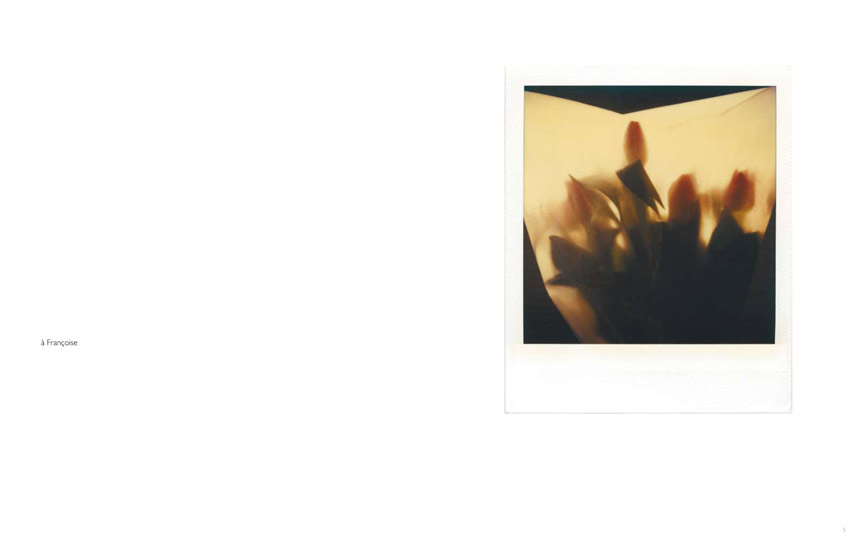

En un mot, le Polaroid semble mettre le monde à portée de la main – et c’est ici même vrai d’un nuage lointain ou d’un inaccessible hypothétique horizon. Quel usage Jacky Lecouturier en fait-il ? À la fois, quel usage du pola et, comme le dirait Bouvier, quel « usage du monde » ?… Des usages simples, pudiques et sans prétention, ce qui ne veut pas dire sans aspiration esthétique ni sans curiosité, ni même sans prise de position, fût-elle discrète. Comme chez la plupart des autres photographes (à l’exception de ceux qui ont fait, précisément, du pola leur langage d’élection), il semble que l’on retrouve ici une sorte de reflet du reste de l’oeuvre, mais comme un reflet atténué, format de poche, et surtout un reflet légèrement décalé. Un reflet qui est en tout cas tout sauf anecdotique, et qui s’étale sur une quinzaine d’années et un total d’entre cinq (chiffres de la police) et dix mille (selon les organisateurs) images au total.

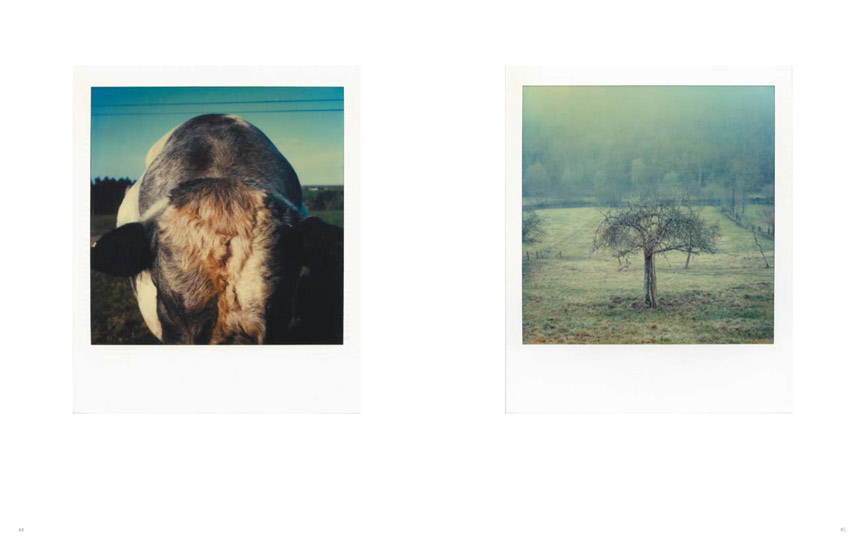

On repère à travers toute la photographie en apparence hétéroclite de Jacky Lecouturier, et en particulier au sein de ses polas, quelques constantes : assez peu de contrastes, un aspect passé, anachronique ou hors du temps, une fidélité relative à une gamme chromatique, une certaine régularité dans la distance d’approche et la composition. Mais les sujets sont variés, les décalages nombreux, tout comme les imprévus, les impromptus. Comme si, naviguant dans la couleur, le photographe aimait à pratiquer à l’occasion, en de multiples occasions, une image « décevante » : étrangement cadrée, apparemment mal composée, lestée d’un sujet anecdotique ou d’un motif trop insistant… Mais c’est justement là sa force, son affirmation libertaire du refus des effets de mode, l’originalité de son langage : être là où on ne l’attend pas, légèrement à côté de la plaque, avec de gros éclats de rire, des clins d’oeil dans les coins, des bribes de poésie presque égarées et pourtant omniprésentes. La faculté de contemplation de Jacky Lecouturier ne se sent pas obligée de contourner le premier degré, la trivialité, la littéralité. Elle peut très bien composer avec quelques paysages très « carte pittoresque » voire calendrier des postes, dessus-de-cheminée homologué, magazine vaguement écolo-touristique (couchers de soleil, champs de coquelicot, nuages en montagne ma foi bien jolis), dont les polas livrent alors une version épurée voire expurgée. Mais le photographe sait aussi aller chercher dans ce qui semble banal la matière même, la substance, les couleurs, les lumières de ce qui l’émerveille au quotidien, de ce qui l’entoure, et vis-à-vis de quoi l’on peut se donner la naïveté de réagir sans culture, sans a priori, sans jugement esthétique – dans la pure sensation, pour autant qu’une telle chose existe sans grandiloquence. Le contraste en devient plus vif encore avec les images qui « sortent du lot », quelques plans rapprochés, quelques monochromes, quelques beaux portraits (de groupe ou en solitaire), certains rapprochements quasi surréalistes d’objets ou de situations hétérogènes. Cette approche à la fois bon-enfant et finaude nous invite à voir autrement, à nous déplacer – légèrement, mais sans cesse –, à nous renouveler, à nous questionner, à savourer…

*

Comme à son habitude, Jacky Lecouturier opère dans son coin, modeste, sans bousculer les maîtres du genre ni trop s’y référer. On serait tenté de rapprocher son utilisation du pola de celui que les cinéastes ont pu faire de la vidéo, dans les années septante : elle était en quelque sorte un carnet de notes léger et personnel, la marge où s’esquissait le projet des grandes pages à venir. Et chacun sait que, tout comme les choses essentielles se disent volontiers sur le pas de la porte, les belles et grandes idées trouvent souvent à se nicher dans les marges et les à-côtés, pour n’en plus jamais sortir parfois. À cela s’ajoute le côté « malle aux trésors » de la récolte, de celles qui étalaient leurs splendeurs, en quittant le grenier grand-parental, sous nos yeux d’enfants ébahis. Splendeurs qui n’étaient faites, le plus souvent, que d’un bout de plastique doré, d’une forme un peu plus étrange, d’une couleur innocente et pourtant pour nous bouleversante. Carcasse animale, figurine en latex, branchage moribond, lune naissante, rictus de connivence, joyaux plein les poches… Lecouturier photographie-t-il comme un enfant, comme le grand enfant qu’a pu rester, par exemple, Lartigue ? Oui. C’est-à-dire photographier comme on respire, comme on découvre un mot nouveau ou l’intérêt de mettre un pied devant l’autre, ou encore la joie d’apprendre à répondre seul aux questions que l’on se pose, à l’énigme des apparences. Mais là où Lartigue dressait par la bande la chronique, citadine ou balnéaire, de toute une classe sociale à la Belle-Epoque, Jacky ne chronique et ne croque que de petits moments sans grand tapage ni portée sociologique, les rencontres au hasard entre humains ou entre cumulus, le passage des saisons sur un paysage familier, les petits bonheurs aussitôt enfuis qu’échangés. Si toute photo cherche à comprendre le réel, à apprivoiser le hasard, à saisir l’instant, à peindre de nouvelles formes, à questionner le regard, à éprouver les modalités du rapport entre l’homme et le monde, probablement faut-il en revenir à notre point de départ, à ce constat que le Polaroid, décidément, n’est jamais tout à fait pareil. Pareil à quoi ? À luimême – tout comme l’est le marcheur généreux, le rêveur éveillé, le voyant partageur et complice : celui qui, sans dire son nom et en montrant à peine son visage, aspire sur sa palette les touches aléatoires qui composeront un éventuel autoportrait, en accueillant un soleil nouveau à chaque détour du chemin.

Qui dira si Jacky Lecouturier est un grand peintre hollandais égaré dans le Condroz contemporain ou un « simple » photographe du dimanche, de tous les dimanches de la vie ? Qui dira s’il est un esthète raffiné et exigeant, un amoureux de l’existence un peu naïf, qui recueille à l’emportepièce tous les petits bonheurs que le quotidien lui tend ? Mais aussi, qui a dit qu’il fallait trancher ? Personnellement, le fait d’avoir pris le temps d’envisager ces deux livres à ses côtés m’aura conforté dans une certitude : il est tout cela à la fois et bien d’autres choses encore, cachées sous de grandes retenues d’expression et dans des images aussi riches de saveurs que dénuées de présomption. Et ces deux premiers volumes consacrés à son travail individuel et ample ne lèvent que quelques petits coins : du voile, d’une belle âme, de la nappe et du ciel, si loin et si proche.

Emmanuel d’Autreppe, Liège, mars 2010